Prendre soin de l’engagement bénévole : une recherche-action au cœur des groupes Colibris

Bénévoles : passer du burn-out à une culture du soin

Contexte et enjeux

Les militant·es associatif·ves engagés·es dans la transition écologique sont soumis·es à rude épreuve. Ces personnes ont conscience de faire face à une urgence, tout en étant confrontées à un rejet de l'écologie par une partie de la société. Et elles doivent répondre à des enjeux très complexes au quotidien : techniques, légaux, technologiques, politiques...

Ce constat rejoint un contexte national où le bénévolat, 12 millions de personnes en France, se transforme profondément. Le Baromètre du Bénévolat 2025 montre que si l’engagement associatif reste vital pour la société, il est fragilisé : les seniors se retirent progressivement, tandis que les jeunes prennent davantage le relais. Des inégalités sociales et territoriales persistent, mais une réserve immense existe : plus de 25 millions de personnes déclarent être prêtes à s’engager, à condition de trouver des formes de bénévolat plus souples, inclusives et adaptées à leurs vies.

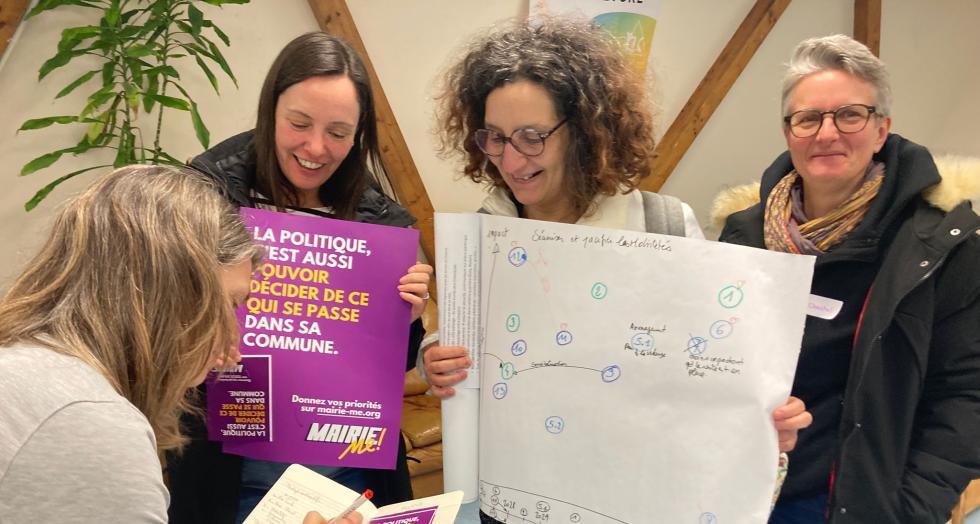

Réunion de réflexion des partenaires du projet : Allumeuses, MES et Colibris. (c) MES

Réunion de réflexion des partenaires du projet : Allumeuses, MES et Colibris. (c) MES

C’est pourquoi le Mouvement Colibris a choisi d’expérimenter une démarche de recherche-action participative, soutenue par le FDVA, aux côtés du Mouvement pour l’économie solidaire (MES) et du collectif des Allumeuses.bzz. L’objectif : comprendre les causes de l’usure bénévole et inventer des pratiques qui cultivent une véritable « culture du soin », pour les personnes et pour le collectif.

Deux groupes locaux Colibris se sont portés volontaires : Mesnil-Saint-Denis et Luchon — deux territoires, deux contextes, une même aspiration : retrouver de la joie, de la robustesse et de la coopération dans l’engagement citoyen.

Pourquoi choisir la recherche-action participative ?

La recherche-action participative associe observation et transformation et suit un cycle itératif : écouter, analyser, coopérer, planifier, agir, observer, réfléchir… La méthode est soutenue par Sylvie Blangy (CNRS CEFE, Montpellier) et associe chercheur·euses, praticien·nes, habitant·es et institutions pour transformer la situation en profondeur.

On peut comparer la recherche-action à une pratique de permaculture sociale : chaque personne, comme chaque plante, contribue à l’équilibre du collectif. La méthode permet d’observer les interactions, repérer les déséquilibres et créer des conditions où l’engagement peut croître sans s’épuiser.

Pourquoi une culture du soin dans le bénévolat ?

Dans de nombreux groupes citoyens, la générosité et l’enthousiasme sont au rendez-vous. Mais ces élans se heurtent à des défis : surcharge pour quelques personnes, tensions de gouvernance, difficultés de dialogue avec les institutions locales. Petit à petit, les bénévoles s’épuisent.

Les premiers ateliers ont permis de nommer ces réalités : en juin une formation à Paris, en août un atelier à Bordeaux (UEMSS), et des ateliers sur les deux terrains (Mesnil-Saint-Denis et Luchon). Ces moments ont montré une évidence : on ne peut pas prendre soin du monde sans prendre soin de celles et ceux qui s’y engagent.

Le projet est accompagné par deux chercheurs : Jean-Louis Laville (CNAM, Chaire « Économie Solidaire ») et Laurent Fraisse (LISE).

Deux contextes, une même démarche

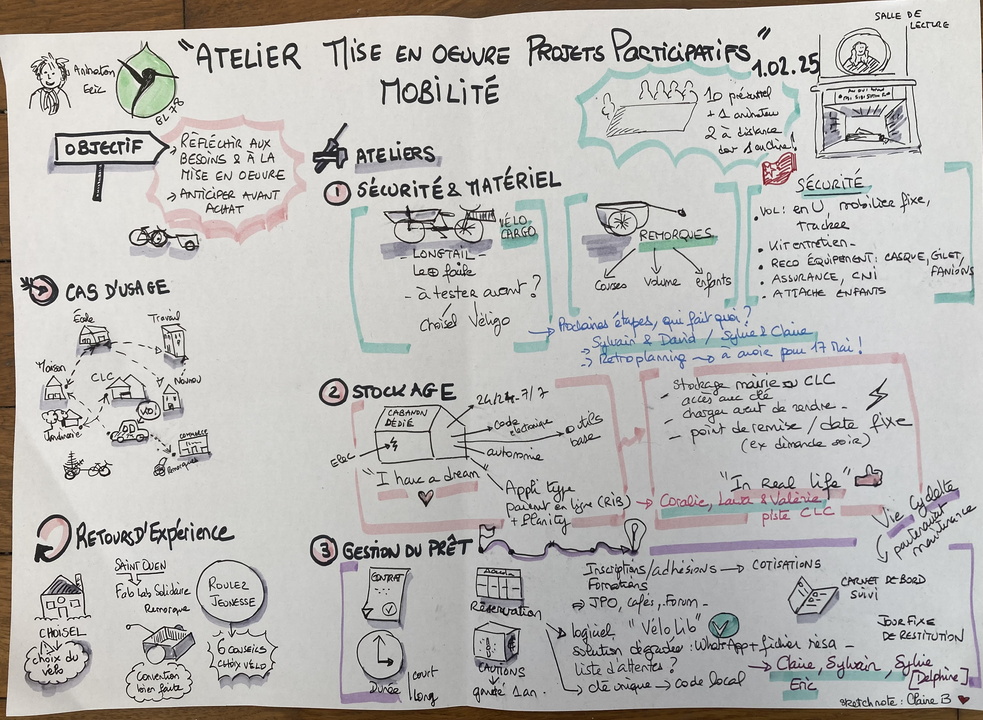

Une belle cartographie produite lors de l'atelier mobilité douce au Mesnil-Saint-Denis pour créer un partage et une mise en commun de vélos-cargo

Une belle cartographie produite lors de l'atelier mobilité douce au Mesnil-Saint-Denis pour créer un partage et une mise en commun de vélos-cargo

Le Mesnil-Saint-Denis : entre ville et campagne

Commune périurbaine des Yvelines, le groupe Colibris du Mesnil-Saint-Denis a porté des initiatives (vélo cargo, composteur) mais a souffert de la crise du COVID et d’un renouvellement du cercle cœur. Trois axes explorés :

- Réinventer la gouvernance interne pour plus de résilience.

- Tisser des alliances locales (associations, collectivités).

- Expérimenter une articulation renouvelée avec le Mouvement Colibris.

Un atelier textile pour réutiliser, réparer et lutter contre la fast-fashion à Luchon, au pieds des Pyrénées

Un atelier textile pour réutiliser, réparer et lutter contre la fast-fashion à Luchon, au pieds des Pyrénées

Luchon : au cœur des montagnes

Bagnères-de-Luchon et ses vallées font face à des défis (modèle touristique fragilisé, tensions sur la faune, accès aux terres). Le groupe Colibris travaille à pérenniser le dialogue local. Trois axes :

- Cartographier représentations et tensions.

- Créer des espaces de dialogue (balades sensibles, apéros citoyens, ciné-débats).

- Élaborer un récit collectif liant tradition et innovation.

En miroir : ce que les deux terrains nous apprennent

Le Mesnil-Saint-Denis et Luchon diffèrent (périurbain vs montagnard) mais convergent : prendre soin du collectif pour rendre l’engagement durable. La recherche-action agit dans ces cadres comme levier de résilience.

Des opportunités de coopération et d’apprentissage collectif

La recherche-action participative met en lumière des pistes :

- Renforcer la coopération entre bénévoles et institutions locales.

- Inventer des modes de gouvernance plus inclusifs.

- Partager des outils d’éducation populaire.

- Replacer le soin au cœur de l’action collective.

Ces apprentissages tissent des liens invisibles entre groupes, territoires et personnes — comme les réseaux sous la surface qui connectent les arbres.

En Alsace, à Kembs, coopérer pour agir sur l'agriculture, l'alimentation et l'éducation au vivant

Et demain ?

En 2025-2026, le projet se déploiera par immersions, ateliers, rencontres partenariales. Au Mesnil-Saint-Denis : une journée territoriale ; à Luchon : une grande rencontre pour un récit collectif. En 2026, un bilan évaluera les réussites et les difficultés.

Objectif : que ces expérimentations deviennent des graines pour d’autres groupes et associations — semer aujourd’hui pour récolter demain, et cultiver un engagement qui rime avec joie et coopération.

Commentaires

Cet article vous a donné envie de réagir ?

Laissez un commentaire !