Décroissance et sobriété heureuse, même combat !

Tout le monde ou presque est d’accord avec la nécessité de réduire la pollution, nos émissions de gaz à effet de serre, la surexploitation des ressources, la consommation de ressources fossiles, etc. Et pourtant, toute référence à une quelconque décroissance déclenche moquerie, indignation, voire franche colère. La décroissance est-elle si subversive, pour déclencher une telle opposition, à droite, à gauche, et même parmi les écologistes ?

Tout le monde ou presque est d’accord avec la nécessité de réduire la pollution, nos émissions de gaz à effet de serre, la surexploitation des ressources, la consommation de ressources fossiles, etc. Et pourtant, toute référence à une quelconque décroissance déclenche moquerie, indignation, voire franche colère. La décroissance est-elle si subversive, pour déclencher une telle opposition, à droite, à gauche, et même parmi les écologistes ?

Nous avons pu échanger avec Timothée Parrique, docteur en économie, auteur d’une thèse sur "L’économie politique de la décroissance".

Pourquoi la décroissance a-t-elle tant d’ennemis, et si peu de supporters ?

Je ne pense pas qu’elle ait si peu de supporters. Si on regarde les sondages*, on se rend compte que les valeurs de la décroissance font sens commun chez la plupart des gens, sauf si on est dirigeant d’entreprise, spéculateur sur les marches financiers, ou professeur d’économie !

Mais quand on regarde les médias, c’est sûr qu’on a l’impression que tout le monde est contre la décroissance ! Le Monde, les Échos, le Figaro… la plupart des grands journaux critiquent la décroissance, et se livrent à une sorte de tabassage conceptuel : on invite toujours les "contre", qui viennent pousser des coups de gueule, alors qu’ils n’ont aucune expertise sur le sujet. Il y a là un gros biais de sélection !

Le concept de décroissance est bien plus populaire qu’on aurait pu le penser !

Aujourd’hui, ça commence à changer, et les médias invitent de plus en plus de personnes qui travaillent sur la décroissance. Au fur et à mesure qu’on comprendra de quoi il s’agit, on réalisera que le concept est bien plus populaire qu’on aurait pu le penser !

Une du journal La Décroissance, décembre 2019-janvier 2020, suite au sondage Odoxa ("54 % des Français pour la décroissance")

La plupart des écologistes ont du mal avec le terme « décroissance », et oscillent entre « post-croissance » et croissance verte, sans oser dire le mot tabou. Qu’en est-il dans le milieu anglo-saxon que tu connais bien ?

Pour aller vite : il n’y a pas de différence conceptuelle notoire entre la décroissance et la post-croissance. Le terme « décroissance » s’est popularisé en France au début des années 2000 alors que la « post-croissance » anglophone est arrivé un peu après, dès la fin des années 2000 avec la publication des ouvrages de Peter Victor (Managing without Growth, 2008), Tim Jackson (Prosperity without growth, 2009), and Juliet Schor (Plenitude, 2010), et ensuite en France et en Belgique avec des auteurs comme Jean Gadrey (Adieu à la croissance, 2010), Dominique Méda (La mystique de la croissance, 2013), Florence Jany-Catrice (Faut-il attendre la croissance ?, 2016), et Isabelle Cassiers (Vers une société post-croissance, 2017).

Le découplage, c’est l'hypothèse que le PIB pourrait être déconnecté des pressions environnementales. Personnellement, j'en doute !

Ce que critiquent les décroissants et les post-croissants, c’est la croissance verte, cette croissance théoriquement découplée de la biosphère. Le découplage, c’est cette hypothèse – liée à la croissance verte – qui dit que le PIB, qui mesure la croissance de nos économies, pourrait être déconnecté des pressions environnementales (émissions de gaz à effet de serre, surexploitation de l’eau, des matériaux, l’artificialisation des sols, la perte de biodiversité, la pollution…). Les gens qui soutiennent cette hypothèse pensent qu’en recyclant plus, en développant les énergies bas-carbones, en « tertiarisant » l’économie, et tout une autre batterie de changements, on arriverait à verdir la croissance. Personnellement, et c’est l’opinion de la décroissance / post-croissance, j’en doute. Les études empiriques ne sont pas très encourageantes (voir l’étude de Haberl et al., 2020**), et même théoriquement, je ne suis pas convaincu qu’il soit possible de faire croître le PIB tout en diminuant l’empreinte écologique de l’économie.

En ce qui concerne les recherches autour de ces sujets, elles se font principalement à l’étranger, comme à l’Université de Barcelone (Espagne), de Lund (Suède), de Leeds (Grande-Bretagne), de Vienne (Autriche), ou de York (Canada). Il n’existe pas aujourd’hui de laboratoire de recherche en France spécialisé sur ces questions, ce qui est bien dommage vu l’engouement que des sujets génèrent chez les étudiants et le public.

Cette sensibilité accrue à l’internationale, est-ce que cela se traduit par des actions, des politiques ?

Les débats évoluent, plus ou moins vite en fonction des pays et des contextes. Certains continuent d’opposer décroissance à croissance verte, d’autres vont plus loin, admettent qu’une certaine décroissance est nécessaire, mais s’inquiètent des répercussions sur le chômage et les inégalités. Ils se demandent en outre comment convaincre les gens de voter pour des politiciens qui proposent la décroissance, et comment convaincre les politiciens de s’engager dans des campagnes de décroissance, avec le risque que personne ne vote pour eux !

Ailleurs, on peut noter la Well Being Economy Alliance [Alliance pour une économie du bien-être] qui rassemble notamment la Nouvelle-Zélande, la Finlande, l’Islande et l’Écosse. Les gouvernements s’engagent à trouver des indicateurs alternatifs au PIB. La Nouvelle-Zélande par exemple a un budget « bien-être », piloté par 65 indicateurs de santé écologique. C’est le genre de tableau de bord qu’avait demandé le rapport "Au-delà du PIB", de la commission Stiglitz, commandé par Nicolas Sarkozy en 2008, et qui en France a aboutit à la loi SAS en 2014, imposant au gouvernement d’évaluer ses politiques publiques avec dix indicateurs sociaux et environnementaux – même si très peu d’importance est aujourd’hui donné à cette évaluation.

Joseph Stiglitz, auteur du rapport "Au-delà du PIB"

Derrière cette batterie de nouveaux indicateurs qui sont en train de changer, n’y a-t-il pas un réel changement de paradigme, un renversement des valeurs ?

Absolument. Pour moi, la décroissance, c’est un projet de société, qui va au-delà de ce que le mot indique. C’est toute la panoplie d’idées, de valeurs, qui a été développée en partant de ce constat que, non seulement ne peut pas avoir de croissance infinie dans un monde fini (hypothèse de base en économie écologique), mais surtout que la croissance des pays à hauts revenus est devenue un vecteur d’exploitation sociale et écologique.

Pour moi, la décroissance n’est pas une stratégie de réforme du capitalisme, c’est un plan pour construire quelque chose de nouveau.

Je rapproche souvent la décroissance avec les notions de sobriété heureuse, chère à Pierre Rabhi, de simplicité volontaire, d’hédonisme alternatif, de convivialisme… Cela fait partie de la boite à outils de la pensée décroissante. L’argument principal de ma thèse, c’est de montrer que la décroissance n’est pas une stratégie de réforme du capitalisme, ce n’est pas une petite recette pour venir passer de la pommade sur les rhumatismes d’une économie en fin de vie, c’est un plan pour construire quelque chose de nouveau. Un post-capitalisme, une transition sociale et écologique, qui vient changer notre rapport à l’économie, à la nature, et à la démocratie.

Je vois dans le projet de la décroissance un triptyque de valeurs, que je détaille dans ma thèse : autonomie, suffisance, sollicitude. Une sorte de reformulation de la devise républicaine : liberté, égalité, fraternité.

L’autonomie est un concept de Cornélius Castoriadis (L’institution imaginaire de la société, 1975), qui comporte deux notions : l’autonomie personnelle et l’autonomie collective. L’autonomie personnelle, c’est la pensée critique. Ça devient crucial dans notre société de consommation, où les pulsions de consommation nous sont commandées par le marketing et la publicité, elles-mêmes pulsions de production d’entreprises souhaitant maximiser leurs bénéfices. C’est important de pouvoir se défendre contre ces formes cachées de pouvoir qui nous influencent. Tant qu’il y aura de la publicité, la souveraineté des consommateurs ne sera qu’une illusion.

L’organisation de personnes « autonomisées » peut engendrer des formes politiques qui viendront contester le modèle dominant, exigeront une démocratie participative, une économie démocratique, un pouvoir décentralisé

L’autonomie collective est encore plus importante car l’organisation de personnes « autonomisées » peut engendrer des formes politiques qui viendront contester le modèle dominant, exigeront une démocratie participative, du débat public, une économie démocratique, un pouvoir décentralisé : des entreprises transformées en coopératives ; des conseils d’administration comprenant des salariés, des ONG, des citoyens ; des politiques monétaires à l’échelle municipale grâce à des monnaies locales, des budgets municipaux participatifs, des conventions citoyennes sur le climat, des référendums, des audits technologiques, etc. Voilà ce que veut dire « démocratiser l’économie ». En France, la Convention citoyenne pour le climat est une initiative historique, même si la plupart de ses propositions ont été ignorées par le gouvernement. Pour toutes les grandes questions politiques, il devrait y avoir une convention citoyenne ! C’est comme ça qu’on nourrit l’autonomie d’une société.

La deuxième valeur, c’est la suffisance (sufficiency en anglais). C’est un concept lié à celui de limitarianisme, qui dit que la justice est une question de limites, de minima et de maxima. La finitude du monde biophysique nous impose des maxima écologiques indépassables. Dans un monde où pouvoir d’achat et pouvoir de destruction vont de pair, il faut donc limiter le pouvoir d’achat des plus riches. Ça peut se traduire par l’instauration d’un salaire maximum acceptable, la taxation progressive des revenus et de la richesse, avec des taux très élevés sur les dernières tranches, une réforme complète de l’héritage, etc. Ces limites supérieures sont la seule manière de garantir les limites inférieures, c’est-à-dire les minima sociaux auxquels tous devraient pouvoir accéder. Penser l’économie avec la suffisance veut dire viser entre les deux : produire juste ce qu’il faut pour hisser toute une population au-dessus des minima sociaux, sans pour autant dépasser les maxima écologiques. C’est une différence saillante de la décroissance par rapport au « développement durable », qui voit des stratégies « gagnant / gagnant » partout. Au lieu d’éradiquer la pauvreté en se concentrant sur la croissance des pauvres, comprenons bien que leur situation est liée aux conditions d’enrichissement des riches. On ne mettra pas fin à la pauvreté sans mettre fin à la richesse extrême.

Dans un monde où pouvoir d’achat et pouvoir de destruction vont de paire, il faut donc limiter le pouvoir d’achat des plus riches.

Si on ne réduit pas les inégalités, on ne pourra jamais faire face à la crise écologique. Et nous pouvons bien vivre dans ces limites ! Giorgos Kallis, un économiste grec, développe une théorie des limites. La limite, c’est le départ de la politique. C’est le concept clé de la condition humaine. Discuter ces limites, en transcender certaines, en respecter d’autres, ça fait partie de notre condition, de la vie en société. Ce qui est anormal en revanche, c’est le refus des limites. Le transhumanisme, l’expansionisme spatial, et la croissance à outrance en sont des expressions parfaites.

La troisième valeur, c’est la sollicitude. Ca vient de l’éthique du care [soin, ndlr], c’est un concept de non-violence, de solidarité, qui va au-delà de la fraternité. Aujourd’hui, on est face à un choix entre deux modèles : un modèle d’exploitation des plus vulnérables à l’avantage de quelques-uns (le capitalisme), et un modèle solidaire, où l’on aide ces personnes vulnérables. Quel mode de fonctionnement par défaut de nos économies voulons-nous aujourd’hui ?

Aujourd’hui, on est face à un choix entre deux modèles : un modèle d’exploitation des plus vulnérables à l’avantage de quelques-uns (le capitalisme), et un modèle solidaire. Lequel voulons-nous aujourd’hui ?

L’objectif serait de construire un système économique qui suivrait ces trois valeurs ensemble, donc une économie démocratique (autonomie), qui a accepté d’avoir certaines limites écologiques et sociales (suffisance), et dont la logique serait basée sur une éthique de la non-violence et de la solidarité (sollicitude).

Tu parlais tout à l’heure de sobriété heureuse. Pierre Rabhi a une place particulière dans ton cheminement ?

Oui, il y a longtemps mon frère m’avait offert un livre de Pierre Rabhi, et j’y avais trouvé une certaine puissance philosophique. Il parlait de son expérience, avec pragmatisme. Ça avait semé une petite graine à l’époque, et quand j’ai écrit l’histoire de la décroissance dans ma thèse, je suis retombé sur lui. Il s’était présenté à l’élection présidentielle de 2002 en parlant « d’insurrection des consciences » et de décroissance, un évènement qui a marqué l’histoire du mouvement pour la décroissance. Pierre Rabhi est un penseur incontournable pour parler d’écologie politique et de décroissance.

Pierre Rabhi est un penseur incontournable pour parler d’écologie politique et de décroissance.

Ce que j’ai le plus gardé de lui, c’est le concept de la non-violence appliqué, non seulement aux humains, mais au vivant. C’était quelque chose qu’on ne trouvait pas chez des auteurs comme Serge Latouche et Paul Ariès. Cette éthique m’a rappelé celle de l’économiste en chef de Gandhi, Joseph Chelladurai Kumarappa, auteur de Economy of Permanence (1945), un pamphlet destiné aux paysans indiens pour expliquer comment l’économie serait organisée si Gandhi était président après l’indépendance. Cette économie était basée sur la non-violence gandhienne, une sorte de municipalisme libertaire à la Murray Bookchin.

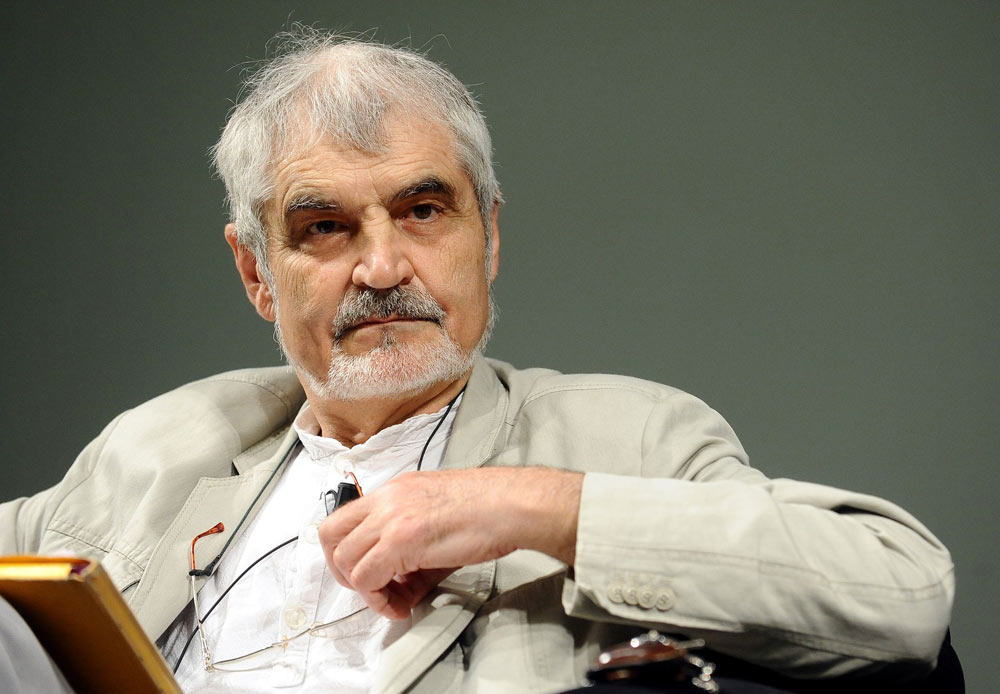

Serge Latouche au Festival de l’Économie 2012 à Trente, Italie.

Le Mouvement Colibris s’oriente résolument sur une action à l’échelle des territoires : commune, bassin de vie... Nous souhaitons engager et accompagner les différents acteurs, les citoyens au premier chef. Un des grands enjeux est de réarticuler les besoins des humains et l’épanouissement des écosystèmes. Repartir des besoins fondamentaux des humains, n’est-ce pas au cœur du projet de société décroissant que tu proposes ?

Complètement. Il y a eu un grand tournant dans la littérature décroissante anglophone. Au début, certains disaient qu’une économie devrait être organisée autour du bonheur. Mais on s’est rendu compte qu’il y avait là un écueil, qui était de tomber dans la définition du bien-être par les économistes, c’est à dire la maximisation de « l’utilité » selon les préférences de chacun, qui, dans les modèles néoclassiques, est infinie ! Alors qu’une approche centrée sur les besoins part du constat que les besoins sont assez universels dans leurs types (nourriture, protection, santé…), mais les façons de les satisfaire (les anglais parlent de satisfyers) peuvent prendre des formes diverses (je fais ici référence à la Matrice des Besoins Fondamentaux de Manfred Max-Neef). Ça nous donne du pouvoir sur le choix de ces dernières. Quels sont les moyens les plus respectueux de l’environnement, les moins destructeurs des relations sociales, les plus conviviaux… ? Pour satisfaire notre besoin d’appartenance sociale, on peut s’acheter un 4x4, ou alors être membre du club de bridge, de l’Amap du coin. Du coup, l’économie n’est pas une histoire de croissance sans fin, mais bien de viser juste : comment satisfaire au mieux des besoins qui certes fluctuent, mais ne sont pas pour autant infinis.

L’économie n’est pas une histoire de croissance sans fin, mais bien de satisfaire au mieux des besoins, qui certes fluctuent, mais ne sont pas pour autant infinis.

Tout besoin connaît un seuil de satisfaction. Pour être en bonne santé, on doit pouvoir avoir accès à un médecin, des médicaments, un hôpital quand on en a besoin. Mais je n’ai pas besoin d’une augmentation infinie, perpétuelle, de la production de médicaments.

Et il y a en outre un certain nombre de choses qui viennent rendre la satisfaction de nos besoins plus difficile. Si l’environnement est dégradé, cela provoque des maladies, et cela rend plus difficile la satisfaction du besoin de bonne santé. On revient au problème du PIB, qui comptabilise positivement l’environnement dégradé et la plus grande consommation de médicaments !

Si on a moins de maladies environnementales, on a moins d’activité économique autour du médicament, mais du temps libéré, et une économie de ressources. Une approche par les besoins nous fait réaliser que l’idée d’une croissance infinie n’a aucun sens. Et qu’une économie devrait être stationnaire, avec des fluctuations dans les volumes de production et de consommation, correspondant aux changements des besoins de la population – une économie au service des besoins.

Ça rejoint la notion de « déséconomisation » dont tu parles dans ta thèse ? La nécessité de lutter contre cette marchandisation de toutes les composantes de notre société ?

C’est tout à fait ça. Quand on parle de croissance économique, on a tout de suite une association avec la croissance comme progrès, la croissance organique. Mais ce n’est pas du tout ça, la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB). Une partie de la croissance, c’est la marchandisation : prendre quelque chose qui existe déjà, par exemple un arbre dans une forêt, et d’un coup, on le coupe, on le transforme en marchandise et on le vend. Rien n’a été créé, mais ça fait des points de PIB. Je n’appelle pas ça de la croissance ; c’est plutôt une transformation de « capital naturel » (comme disent les économistes, même si le mot est mal choisi) en « capital financier ».

Parler de déséconomisation, c’est dire qu’il y a des sphères, en particulier sociale et écologique, qui n’ont aucun intérêt à être marchandisées. Un écosystème est un système stationnaire, en équilibre, si on le fait rentrer dans un cercle capitalistique où les actionnaires demandent un retour sur investissement, il va y avoir un problème. La mécanique de la croissance sans fin s’impose avec force sur des écosystèmes qui finissent toujours par lâcher. Au lieu d’imposer la logique économique à la nature, il faudrait faire le contraire : construire une économie enchâsser dans l’écologie, qui respecte les principes du monde biophysique.

Construire une économie enchâsser dans l’écologie, qui respecte les principes du monde biophysique.

Le projet de décroissance, c’est donc la désescalade : faire sortir, complètement ou partiellement, des secteurs de l’économie, comme l’éducation, la santé, ou la gestion des ressources naturelles, par exemple, de la furie capitaliste. Aujourd’hui, on doit faire l’inventaire de tout ce patrimoine social et écologique qu’on veut protéger de ces excroissances économiques, de ces tumeurs capitalistes qui colonisent et consomment notre bien commun.

Pour cela, il faut aussi décoloniser les mentalités, « décoloniser l’imaginaire » selon l’expression de Serge Latouche. Aujourd’hui, on a intégré dans notre structure mentale la façon de penser des économistes. Être efficace, maximiser notre temps… Les incitations financières deviennent plus importantes que les incitations morales ou sociales. L’économie est devenue le pouls de nos sociétés, notre « mystique » dirait Dominique Méda (La mystique de la croissance, 2013). Quand le Giec donne des pistes à suivre pour éviter le désastre, les économistes disent « non ! ca va faire baisser le PIB ! » C’est le monde à l’envers ! Il faut que l’économie revienne à sa juste place, un moyen, et non une fin !

Pour aller + loin

- Le site de Timothée Parrique : timotheeparrique.com

- La très riche collection "Les Précurseurs de la Décroissance", Éditions Le Passager clandestin.

Sur Colibris le Mag :

- Croissance ou décroissance ?

Sur la Boutique des colibris (ou dans toutes les bonnes bibliothèques :-) :

- Les Limites à la croissance (dans un monde fini), de Dennis Meadows, Donella Meadows, et Jorgen Randers.

- Ivan Illich et la société conviviale, de Thierry Paquot.

- Vers la sobriété heureuse, de Pierre Rabhi.

- Décroissance, Fake or Not ?, de Vincent Liegey.

- Je suis heureux et sobre, Kaizen Hors-Série n°6.

- Vivre avec moins pour vivre heureux, des Écolo-Humanistes, Jean-François Rochas-Parrot et Romain Haon-Faure.

- Se libérer du consumérisme, de Michel Maxime Egger.

- Décroissance, ici et maintenant !, de Fabrice Flipo.

Crédits :

Joseph Stiglitz : World Economic Forum / Benedikt von Loebell, Licence Creative Commons (CC) BY-NC-SA 2.0

Manifestation : Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0

Pierre Rabhi : ©Patrick Lazic

Serge Latouche : Niccolò Caranti, CC BY-SA 3.0

Remerciements à Vito pour l'illustration du chemin de la sobriété !

* Dans un sondage réalisé en pleine crise sanitaire, les deux tiers des Français s’estimaient favorables au concept de la décroissance (« très favorables », 13 % ; « plutôt favorables », 54 %) définie comme la réduction « de la production de biens et de services pour préserver l’environnement et le bien-être de l’humanité » (Sondage Odoxa "Les Français, plus « écolos » que jamais", 2019).

** "A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights", Helmut Haberl et al., [https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab842a], 2020.

Commentaires

Cet article vous a donné envie de réagir ?

Laissez un commentaire !